【雷賽智能 | 頭條】“卡脖子”的淺見

2020-10-29新聞

終于看到了一些理性的聲音,昨晚與趙敏老師談及這些話題,有些感慨,覺得有必要一敘,只是覺得需要“謹慎”—有時候,“情緒”似乎更具傳播力,今天看到上海大學李明教授的《到底是哪個脖子被卡了,腳脖子還是頸脖子?》,10月8號一位孫錫良先生的深度思考文章也同樣說到了這個問題,昨晚和Richard談到了我們是否太普通了—保持底線,不太進行攻擊性的話題,避免惹來爭議,不過,想想,很多時候,大家明明都心里有數,卻顧及各種思慮謹慎起來了,反倒讓一些錯誤的觀點流行。

為什么有些人大談卡脖子?

按照卡脖子理論,我們被人家卡脖子的地方可真是太多了,技術限制、賣高價賺取暴利,總歸是有人要害朕的語調流行起來了,然后就齊聲上書要國家加大投資—可是,難道國家一直沒有加大投資嗎?我們不能用造成問題的思維模式來解決問題,其實,公平的商業環境比政府的資金更為重要,包括馬云、柳傳志這樣的大佬都明白,企業不需要所謂的資金支持,如果你能夠更好的知識產權保護、更為公平的參與項目競爭,大家都愿意投資,保護自身的利益。其實,卡脖子這個詞,對很多組織來說大肆渲染的目的不言而喻。

情緒才具有傳播力,而“事實”就并非如此了,因為事實比“卡脖子”更殘酷,更讓人難以面對,也更難以解決,卡脖子本身就是一種情緒,其實,卡脖子這個事情有嗎?我覺得你可以基于事實來定義,例如有明確的政府法令、通告不賣給我們的,這是有證據可循的,你可以理解為卡脖子,因為,它是有證據的—就像川大總統這典型的2B青年那一套,不過,先忍著吧—最大的好處就是讓我們認識到問題的嚴重性,也不是壞事,但是,除此之外,很多我看談到的卡脖子,沒有這樣的背景,純粹是因為我們自身不重視、不愿意投入其中。

其實,什么半導體、工業軟件卡脖子—記得有一次,有人問我們如何補短板,我問了一下“我們長板是什么?”—短板總是要相對于長板來說的吧?如果卡脖子這個詞合適的話—那我們可能被卡脖子的地方就太多了,可不是那么簡單。

為什么會有卡脖子?

卡脖子的技術通常的特點就是“收費站”模式,或者越往產業鏈的上游,越是容易被卡住,這很正常,因為越是基礎的,需要長久的投資支撐,需要更多的時間積累,才能有技術的壁壘,記得以前導師跟我們講課說“企業都是試圖尋求壟斷的”—通過不斷的筑高技術壁壘,形成高額利潤,這本來就是一種商業模式,你想賺快錢,你的盈利模式就是低利潤,高周轉速度,也是一樣賺錢的。

誰不想多賺錢?做企業就是要賺錢,國有企業有自己的使命,但是,也要國有資產增值啊!再說你看看銀行的利潤率、煙草的利潤率,怎么就不是暴利了?看來暴利只是立場問題,是立場咱就談立場,我們要發展自己的產業,這個立場沒有錯,但是,一碼歸一碼,不能因此就覺得賺取利潤是罪惡的—什么是暴利?其實,很多時候,仔細看看那些所謂的暴利—上市公司的報表不能造假,你就知道根本沒有什么暴利,就算賺到錢,拿銷售額不是利潤10%投入研發,那是能算到暴利里去嗎?沒有人家研發,怎么玩逆向呢?

我們賺快錢習慣了,不愿意賺長期投入的高利潤,就喜歡1%一年周轉10次,也不錯啊!這種賺錢模式有它的優點,就是快,缺點就是沒啥技術積累,你喜歡你可以繼續,現在發現沒技術積累,自己不行,怪人家卡脖子。

生死看淡不服就干就是很好的觀點

其實,我的觀點是“不服就干”—卡脖子在我看來總是有點娘娘腔,打架打不過,回家找爹娘哭的感覺。立了志氣,我要投入幾年,不賺錢,也要搞定這些技術,我信你。大概因為我們陜西那地方民風關系,從小你若是被欺負了哭著回家,我們那里的民風就是說你“沒有血性”—沒有人會同情你,而是怪你不懂“直接反擊”。

我經常看到一些文章說在20年前,一些高科技產品賣的死貴,賺取暴利,然后因為中國人的參與,國外就賺不到錢了,我雖然入行晚,但聽前輩說30年前,PLC的一個I/O點也賣到1000塊錢,現在也就幾十塊錢,機器人行業價格也比之前下降了很多,但是,很多高科技行業并非是由于國內企業的競爭才下降的成本,而是行業內的技術進步、大規模商業化、全球競爭、關稅等多方面的因素造成的,因為,在很多領域,我們并沒有機會參與那些高端競爭游戲。

有時候需要點常識,你拿20年前說事,那20年前的芯片確實成本很高,就是因為芯片大規模使用才降低成本的—非要拿今天和20年前來說事,這不合邏輯,技術都是有一個被采用的過程,然后不斷下降的成本,這玩意都屬于Common Sense,但是,我發現好好說話有點難,立場和情緒總是裹挾著我們,佛陀說的“執念”,不僅在個人,也在集體,集體中心主義,就拿今年來說,美國人、歐洲人的集體中心主義一樣泛濫,也就那個樣子,不過,立場是立場,但是,我們對事物的談論首先建立在客觀事實基礎上,而不是純然的立場,先清除底線是什么?客觀的事實是什么,我覺得強勢點對老外也沒什么問題,但是,不能沒有事實的情緒化。

記得8月和G先生聊到了華為的研發投入巨大,他說了“真正的研發就是這么燒錢”—其實,這才是問題的關鍵,我們所謂的“低價格”的前提是“逆向工程”帶來的,在產品、技術研發中,真正的燒錢都是在“測試驗證”這個環節,這個環節因為我們沒有燒錢—因此,我們就便宜,這占得是什么便宜自己難道不清楚嗎?

為什么沒有核心技術?為什么造成今天被“卡脖子”—歸根結底,就是我們在基礎的材料、工藝的研發,大量需要投入的測試驗證環節沒有積累啊!我們只是仿制了別人“已經驗證過”的技術,很多人不明白這個道理,就大談別人賺取暴利,如果你真的是自主研發,正向設計出來的,非常明確的說,就是像華為那么“燒錢”—巨大的研發投入,巨大的人才聚集,如果一個人號稱掌握了核心科技,但是,卻沒有燒錢,我只能比較武斷的說“大概率沒有什么真正的技術含量”,不勞而獲—對于核心技術的掌握而言,同樣是不可行的。

風動測試-這玩意老燒錢了

其實很多人說那些數字設計軟件好貴,如果你真的搞個自主研發--前提是真正的啊!你就會覺得,其實,那些軟件根本就不是錢--真的,相對于你花在物理測試驗證上的成本來說。

冷靜一點吧,數字孿生與人工智能

H小姐在微信里曾經問我,難道這些先進的技術都是為這些領先的企業服務的嗎?而中小企業很多自動化水平還很低,的確如此,AI、數字孿生似乎很火熱,記得節前和我司C博士聊到AI,她說“人們對AI抱有大的期望是因為很無奈—AI是一種無奈的選擇”,因為很多AI的場景都是在缺乏數據感測能力、不是有明確的機理、非線性下的場景,因為如果這些地方可以安裝傳感器直接測量數據、能夠有機理模型,肯定是機理模型成本最低了呀!干嘛花那么大的功夫考慮AI應用呢?

AI的確能夠解決一些問題,可是,我們現在很多所需的問題根本不是AI就能解決的,或者說,我們的很多問題如質量一致性問題、成本問題,都是通過精益、運營管理水平的提高才能解決的,就像我們要解決怎么更好的用機器學習來實現晶圓缺陷檢測,但是,你總得把晶圓生產的問題解決了吧?

當用自動化就可以低成本的解決質量99%的時候,我們要提高到99.5%這0.5%投入巨大的AI有意義嗎?這是要思考的問題,在很多地方自然有意義,因為0.5%的良品率都可以帶來很大的利潤和市場競爭的勝出,比如你得讓測量精度達到、讓晶圓送到這個檢測臺的定位精度得先達到吧?

人工智能解決的問題通常都是具有“非規則性”的問題,我們現在是把“規則性”、“機理性”還沒有解決的階段,那么AI并不會讓你的產品質量更高、交付能力更強、也不會讓成本更低。

數字孿生和AI所需的基礎在建模

再來聊聊數字孿生,反正現在熱火朝天的,但是,數字孿生有個很重要的根基就是“建模”,最近對“智能”有了些略微的看法,也不知道是否準確,但是,如果我們把智能的目的理解為“讓機器幫人或者與人一起工作”,那么,機器就得按照人的思維方式來進行設計,而人的思維簡單說有兩個主要的方式,演繹和歸納,如果我們把能夠由物理、化學公式推導出一個結果的過程稱為“演繹”,或者稱為“機理建模”,那么通過對大量進行偏于“感性”、“模糊”的進行“歸納”,類似于“數據驅動建模”,那么智能其實,主要就是這兩種建模方式。

數字孿生的好處,得益于現在到處的論壇講解,似乎大家都明白了,可以進行優化,決策,數字孿生首先實際上要結合兩種建模方式,將機理建模與數據建模各自發揮出來,機理有機理的優勢和劣勢,數據有數據的優勢和劣勢,這要根據場景結合來實現。

數字孿生,讓我們更好的做自己

很多人都在談數字孿生,但是,只有很少的人會設計明確的質量、成本優化目標,很多人談人工智能,卻鮮有人問“如何規劃我們團隊能力、知識體系以及整體架構”,這是最近在一家企業讓我們看到比較欣喜的一點,顯然,這樣的企業才是認真的,理性的,高效的思考的團隊。

談起建模,就會談到“正向設計”,即,從基本的物理、化學原理出發,以數學為橋梁,將物理與數字世界連接,那么,一切的建模都是基于不同數學的應用,或者新的數學理論來解決問題。

建模在制造業就是要針對不同的材料、流程,從機械的摩擦力、彈性塑性變形、傳動、電子電氣、測量、工藝如裁切、卷繞、復合、切削、流體熱成型、化學反應(置換、分解、復分解、裂解)等復雜環境下形成一個“不變應萬變”的模型,反復驗證傳動鏈、控制循環、工藝參數,然后以軟件的形式封裝為可復用的“技術”,是一個知識的積累和傳承過程。

上圖僅個人淺見

而我們缺乏核心技術,正是對于“建模”、“正向設計”的欠缺,而工業軟件本身實際上是知識的傳承問題,工業軟件只是一個結果,它并不是“因”,我們忽視知識的積累和傳承,而把工業軟件的發展建立在“軟件”而非“模型”、“仿真”、“知識”的過程。

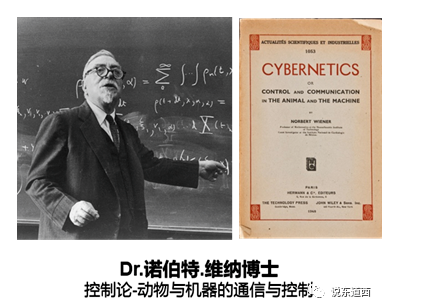

人工智能的符號主義學派其實是采用數學的方式將人的思維方式(Mind)進行數理推導,但是,這要基于先驗知識,形成“專家系統”,但是,它需要非常強的知識工程和領域專家,而連接主義學派則是基于人的大腦神經遞質傳遞過程(Brain)進行仿生的數理邏輯電路設計形成推理過程,而另一個被AI界討論經常忽視的是維納的控制論發源的行為主義,通過感知,負反饋來調整策略,即Action,通過行為來觀察反饋進行控制,其實,也是人工智能的一個學派,只是這種自下而上的與高大上的自上而下的符號和連接主義有所不同,不大被認可,因為,自上而下才被認為是“思考”,畢竟是模擬Mind和Brain的。

不要把自動化不當智能啊!

關于工業的AI與商業AI的各自場景與優勢劣勢以后再談,但是,工業不是不能發展AI,但是,必須理解清楚“建模”的方式,通過演繹的機理可以形成智能,通過數據的歸納也可以形成智能,商業的AI不要被夸大到工業,工業必須有自己的發展之路。

談這些只是想說,我們必須回到“建模”這件事情,正向設計,才能真正打撈基礎,真正扎實的行程自己的工藝、技術,才能有工業軟件這個結果,工業軟件的企業通常是并非單純的軟件企業,都是有深厚的工業基礎,或者從制造業里延伸出來的企業,歷史淵源往往很深,只是看到人家的結果,但是,追根溯源,你會發現,工業軟件基本上不會是像圖形處理Adobe、MS那樣的純軟件型企業出身。

確實是“淺見”,而且也寫的散了,后面談到建模仿真和數字孿生這些是另一篇稿子的想法,先給列這里了,主要是想表達--卡脖子,還是要回到基礎研究,建模這個環節,即使,今天這么熱門的數字孿生、人工智能,也是必須回到基礎數據科學這個基礎研究上去的,包括機電建模仿真技術也是數字孿生等的基礎,另外“更新”的壓力使然,因為也是想到哪里寫到哪里,忘留言批評指正--定認真思考,預先感謝,特別感謝趙敏老師聊天的內容給的啟發來寫這篇。