光-儲-充:值得跑步進入的綠色賽道——萬可聯接新能源的光明未來系列(一)

2023-6-9新聞

如果說疫情之后自動化應用領域哪個賽道最值得跑步進入?估計太陽能光伏及其相關產業當仁不讓。不久前號稱被50萬人擠爆的上海太陽能光伏展(SNEC2023)一下子引爆了這一行業的景氣指數,將光伏新能源賽道熱度推向了一個制高點!

綠色賽道的出現與爆發,往往與其背后的多重驅動力息息相關。

對于光伏產業而言,宏觀政策驅動力來自于過去幾十年來全球可持續發展浪潮和綠色意識的覺醒,包括世界領先工業國家先后出臺的新能源發展政策法規、中國的碳達峰碳中和政策的大力推動。

從2009年中國啟動光電建筑應用示范項目、金太陽示范工程以及光伏電站特許招標開始為標志,揭開了十幾年來中國光伏產業發展的大幕,并先后歷經了資金補助、電價補貼、競價方式直至2021年中國光伏電站建設開啟“無補貼時代”,中國光伏發電項目建設在這一年實現了新突破,2021年新增容量達到歷史最高點(同比增速約22%)。而根據中國光伏協會預計,2022年光伏新增裝機可增至75GW以上,同時在“碳中和”和“限電”政策推動下,工商業企業加裝分布式光伏,配套建設儲能,可降低限電限產影響,推動分布式光伏裝機規模持續快速增加,分布式光伏規模化發展市場空間開啟。

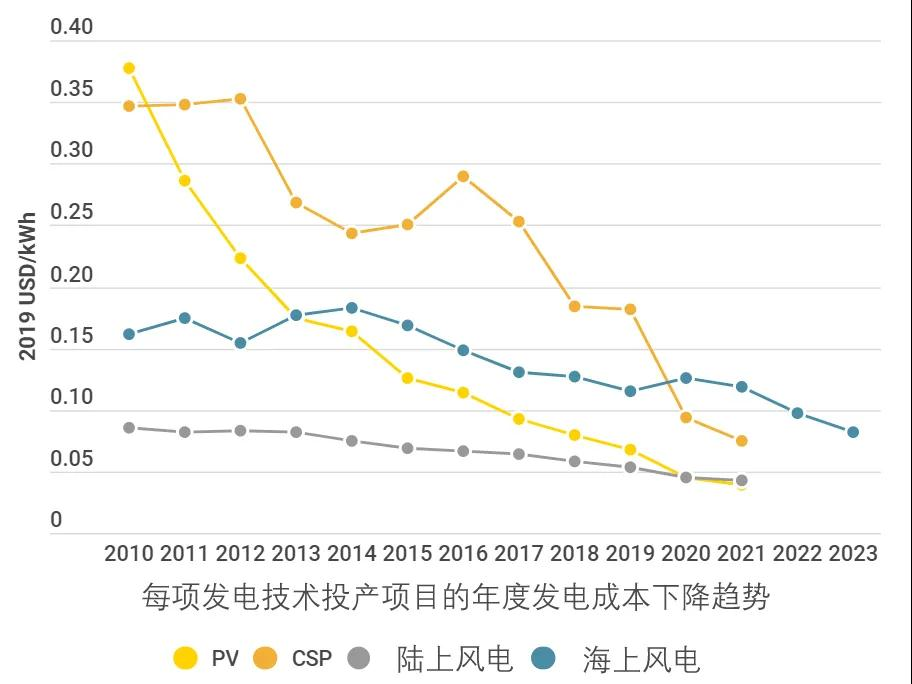

從市場自身驅動力來看,幾十年來伴隨著光伏生產工藝與設備技術的多輪迭代進程,已經全方位打開了光伏變革的大時代。正是工藝與設備技術的發展帶來不斷的增效降本,為光伏建設奠定了大規模、經濟性建設基礎,根據國際可再生能源機構(IRENA)統計,光伏發電的度電成本在 2010-2020 年間平均下降了85%以上,幾乎達到了與傳統能源發電“平價”的水平。

在中國,也正是因為光伏發電設備成本持續下降和裝機規模的不斷增長,國家政策才不斷下調電價補貼標準,逐步實現平價上網。

圖片來源于網絡:國際可再生能源署(IRENA)

2020年可再生能源發電成本報告

在新能源發電和電動車技術趨勢下,“光伏+儲能+充電”一體化發展也迎來機遇,為整個新能源賽道激發了更大的資本和技術的熱情。

而光儲充一體化更大的價值在于,光伏、儲能和充電設施可以形成一個多元互補能源發電微電網系統,根據需求與公共電網智能互動,并通過并網、離網兩種不同運行模式,能夠解決在有限的土地資源里配電網的問題,滿足新能源發電和智能充電的多種需求。

具體來說,“光伏+儲能+充電樁”形成的智能微電網系統,可以實現光伏自發自用,余電存儲,結合儲能峰谷套利,最大限度利用峰谷電價,達到經濟效益最大化。此外,可有效平抑對配電網的負荷沖擊,降低充電站配電線路成本,讓社區電網更安全,能源互聯更輕松實現,從而產生良好的社會經濟效益。

事實上,當前在國家的各項政策引導下,各地光儲充一體化項目正在如火如荼的開展。據不完全梳理,僅在2022年一年內,就有21省發布多達43項政策提及推動光儲充一體化布局。不難看到,在實現“雙碳”目標的過程中,光-儲-充所代表的能源、電力與汽車行業“黃金三角”已經勾勒出一條值得跑步進入的綠色賽道,而越來越多的參與者則將在這里迎接變革時代的考驗。

新浪微博 - 視頻號 - 官網

分享、在看與點贊

只要你點我都喜歡